[나무신문] 무심코 지나치는 여러 나무 중, 우리가 제대로 알고 있는 수종은 과연 몇 가지나 될까. 이러한 물음에서 ‘서울 사는 나무’는 탄생했다. 잡지 기자 생활 15년 차. 새로운 사람을 만난다는 설렘이 있는 반면 바삐 돌아가는 일상에 지쳐갈 때쯤, 장세이 씨는 삼청공원을 찾았다. 따스한 어머니 품 같은 삼청공원은 그녀를 포근하게 안아줬다. 그 후 직장 생활에서 벗어나 숲 해설가의 길을 걷기 시작했다.

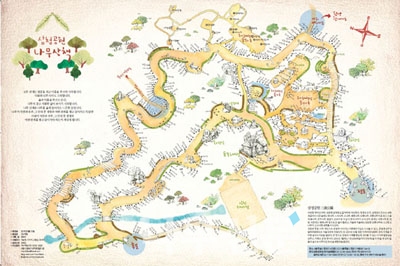

지난 5월 출간한 ‘서울 사는 나무가’ 주목받고 있다. 특별 부록으로 제공되는 ‘나무 지도’ 때문이다. 총 제작 기간만 1년 가까이 걸렸을 정도로 애착을 담아 완성한 나무 지도는 삼청공원에 사는 나무 하나하나의 이름을 불러줄 수 있을 만큼 세심해 눈길을 끈다. 햇살 따스한 어느 오후, 종로구에 위치한 작업실에서 그의 이야기를 들었다. <편집자 주>

오랜 기자 생활을 접고 숲해설가로 전향한 까닭은 무엇인가.

어느 순간부터 삶에 대한 염증이 느껴졌다. 내적 갈등이 심했달까. 그러던 중, 삼청공원을 만났다. 스트레스를 받을 때마다 삼청공원을 찾았는데, 마음의 안정을 느꼈다. 녹색의 무한한 지대를 보는 순간 내가 걱정하던 일이 아무것도 아니라는 것을 깨닫게 된 것이다. 자연스럽게 숲 공부와 관련된 자료를 찾기 시작했고, ‘숲연구소’에서 숲해설가 자격증을 얻게 됐다. 현재는 한 직장에 소속돼 있지는 않지만 여전히 글 쓰는 일을 하며 숲해설가로서 생태 교육도 진행하고 있다.

숲해설가라는 직업이 익숙하지만은 않은데, 어떠한 일을 하나.

기본적으로 숲해설가가 활동하는 영역을 보면 이해하기 쉬울 것이다. 국립공원, 시립공원 등에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 정해진 시간에 숲 해설이나 생태 교육을 진행한다. 지방의 경우 국립공원뿐만 아니라 휴양림에도 많이 배치돼 있다.

숲해설가로서 겪는 고충도 있을 것 같은데.

숲에 대한 인식의 격차가 크다는 것을 알게 됐다. 숲에게 인사를 건넨다거나 일회용품을 쓰지 않는 등 숲에 대한 배려가 많은 분이 있는가 하면, 나무 자체를 무(無)생명으로 인식하는 경우도 적지 않다. 많은 사람이 나무를 함부로 대하는 모습을 보면 가슴이 찢어지는 듯한 통증을 느끼기도 한다. ‘서울 사는 나무’의 기획의도가 ‘생명 존중과 인간성 회복’인데 이러한 경험과도 이어진다고 볼 수 있다.

반대로 보람을 느낄 때도 있나.

생태 수업에서 아이들의 변화를 느낄 때 가장 보람차다. 곤충, 나무, 돌 등 자연을 함부로 대하던 아이들이 각각의 소중함을 깨닫고 유심히 관찰하는 모습을 보일 때 가슴이 뭉클하다. 이제는 오히려 아이들이 한 수 위일 때도 있다. 저번에는 풀을 밟았다고 뭐라고 하더라(웃음).

‘서울 사는 나무’, 특히 특별 부록인 ‘나무 지도’ 얘기를 빼놓을 수 없을 것 같다. 제작 계기는 무엇인가.

수종 조사의 경우 숲해설가를 공부하면서 경험했던 일이므로 아예 낯설지만은 않다. 삼청공원은 여의도공원이나 다른 곳에 비해 수종이 다양한 편이 아니다. 어린아이부터 어른들까지 자주 드나드는 삼청공원의 지도를 제작한다면, 많은 사람이 보다 즐겁게 나무를 관찰할 수 있을 것으로 생각했다. 수종 조사는 계절별로 진행했기에 총 제작 기간만 1년 가까이 걸렸다. 명확하지 않은 수종도 있어 계절별로 살펴야 정확한 정보를 얻을 수 있기 때문이다.

삼청공원 외 소개하고 싶은 장소는 없나.

장소보다도 서울의 모든 가로수가 사랑받고 존중받았으면 하는 바람이다. 삭막한 도시 속 가로수 자체가 주는 위안이 얼마나 큰지 잘 모르는 사람이 많은 것 같다. 사람과 나무가 공생하는 방법에 대해 한 번 더 고려해봤으면 좋겠다. 나무도 분명히 살아있는 생명이자, 고통을 느낄 것으로 여긴다. 생명을 존중하는 배려심을 키웠으면 좋겠다.

홍예지 기자

일러스트 = 오예린 / 프로필 사진 = 한상무

|

||

▲ 삼청공원 지도 앞

|