남원 어현동, 지리산 자락에 들어서면 공기부터 다르다. 송진 냄새와 톱밥 가루가 섞여 흐르는 그 냄새 속에 오래된 목재의 시간과 함께 이곳을 지켜온 현대제재소가 있다.

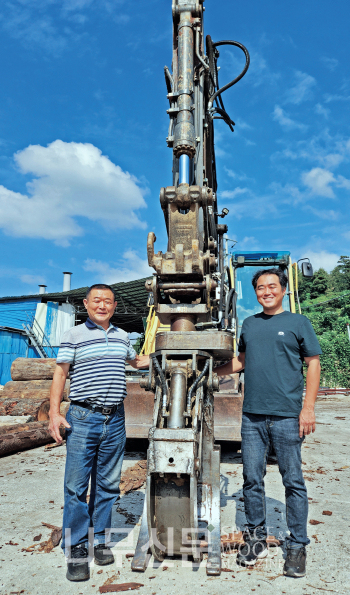

1992년 경 설립됐으니 올해로 30년을 훌쩍 넘겼다. 창업자는 박창희 대표. 아버지로부터 제재소 일을 이어받았고 지금은 아들 박철민 실장이 3대째 승계를 준비하고 있다.

“선친께서 20년 넘게 제재소를 하셨습니다. 그것을 제가 물려받아서 이 자리에 다시 터를 잡았죠. 이제 아들이 이어가고 있습니다.”

아버지 대의 역사까지 합치면 50년 세월이 녹아 있는 것이다.

한때 남원에는 스무 곳이 넘는 제재소가 있었다. 지리산 권역에서 베어낸 원목이 남원으로 내려와 제재되고 다시 전국으로 나가던 시절이었다. 하지만 지금은 한 손에 꼽을 정도만 남았다. 그 가운데 현대제재소가 여전히 톱을 돌릴 수 있는 이유는 한 가지 일만 고집하지 않았기 때문이다.

“한옥재, 건축자재, 파레트, 어상자, 톱밥까지 무엇이든 다 합니다. 나무 한 그루 들어오면 톱밥 한 톨까지 버리는 게 없습니다. 끝까지 씁니다.”

현대제재소의 시작은 당시 남원의 특산품처럼 여겨지던 상재(床材)나 가구용 목재였다. 1990년대 초까지만 해도 원목 가구의 수요가 많았다. 그러나 MDF와 플라스틱 가구가 보급되면서 시장은 빠르게 바뀌었다. 박 대표는 발빠르게 방향을 틀었다. 한옥재로 눈을 돌린 것이다.

“그때만 해도 남원은 한옥의 중심지였어요. 지리산 목재가 좋았고 목수들도 전국적으로 이름이 있었죠. 한옥 붐이 일었을 땐 일감이 끊이지 않았습니다.”

하지만 시간이 지나며 한옥재 시장도 힘을 잃었다. 남원만의 장점은 약해졌다. 그때부터 현대제재소는 다시 한 번 ‘멀티 제재소’로 체질을 바꿨다.

“이제는 한 가지 품목만으론 어렵습니다. 나무를 처음부터 끝까지 다루는 구조로 가야 합니다. 인건비가 더 들어도 나무는 다 써야 진짜 가치가 있죠.”

이곳이 다루는 주요 수종은 육송이다. 특히 지리산 일대에서 나는 원목들은 현대제재소의 상징과도 같다.

“지리산 일대의 나무들은 강원도 등 다른 지역 원목들에 비해 단단하고 나이테가 살아 있습니다. 결이 조밀해요. 한옥 서까래 등으로 쓰기 좋습니다.”

박철민 실장은 지리산 나무를 두고 “살아 있는 결이 있다”며 “볼 줄 아는 사람은 바로 압니다”라고 말한다.

남원은 전북 전남 경남이 만나는 서남권의 중심이다. 과거에는 이 지역이 지리산 권역 목재 유통의 허리 역할을 했다. 지금은 산업 구조가 바뀌었지만 현대제재소는 여전히 지리산 목재가 전국으로 퍼지는 허브다.

“광주, 전남북, 충청, 경기까지 갑니다. 아버지 대부터 이어온 수요와 공급 루트가, 손끝이 나무를 기억하는 만큼이나 생생하게 살아 있습니다.”

하지만 언제까지 현대제재소가 이런 역할을 수행할 수 있을 지는 장담할 수 없는 게 현실이다. 더 늦기 전에 산업 구조 변화 속에서 국내 제재소의 역할이 재조명돼야 한다고 강조한다.

“요즘 정부가 탄소중립과 지역 순환경제를 이야기하지만 실제 제재소가 체감하는 지원은 거의 없습니다. 농민은 농협이, 어민은 수협이 지원하지만, 제재소는 아무도 없어요.”

현대제재소는 2010년대 초반 한 차례 시설 현대화 지원사업을 받았다. 하지만 그뿐이었다. 실질적인 효과를 위해서는 지속적인 지원과 관심이 있어야 하기 때문이다.

박 대표는 “장비 한 대 교체에도 부담이 큰데 제재소는 기술인력도 줄고 비용도 높아졌다”며 “제재시설, 건조기 등 실질적 장비 지원이 필요하다”고 말했다.

박철민 실장도 같은 입장이다.

“지금은 수입 목재가 반제품 상태로 들어와 국내 가공업체의 역할이 줄고 있습니다. 국산재를 쓰는 제재소에 대한 세제·의제매입세율 인상 등 현실적인 조정이 필요합니다.”

추석 연휴를 앞둔 9월30일, 현대제재소의 마당엔 길게 켜놓은 원목이 줄지어 서 있었다.

“우리 일은 단순히 나무를 자르는 일이 아닙니다. 나무의 생명을 다른 형태로 이어주는 일입니다.”

박철민 실장은 문화재 수리기술자 자격증을 준비 중이다.

“아버지 세대가 쌓은 제재 기술을 기록하고 문화재 복원으로 연결하고 싶습니다. 제재는 단순한 산업이 아니라 한국 목재산업의 뿌리입니다.” /나무신문