금오산(金烏山)은 말 그대로 황금 까마귀의 산이다. 아주 오래 전 어느 날 누군가가 해질녘 산 위에 피어나는 황금빛 노을 속을 나는 까마귀를 보고 금오산이라는 이름을 붙였다.

태양에 사는 새이자 고구려 벽화에 뚜렷하게 보이는 삼족오 또한 태양의 기운이 서린 태양의 새이다.

황금 까마귀의 이야기가 전해지는 경북 구미 금오산은 해발 976m로 기암절벽과 숲이 어울린 산이다. 금오산에서 흘러내린 물이 낙동강으로 합류되는데, 1946년 금오산 기슭에 제방을 쌓아 저수지를 만들었다. 그 저수지가 금오산저수지다. 금오산은 1970년 국내 최초로 도립공원으로 지정 됐다.

채미정

삭풍이 잠시 주춤한 틈에 금오산을 찾았다. 겨울이라 정상부 산길을 통제하고 있었다. 눈 녹고 땅이 다져질 때쯤 정상에 오르기로 하고 산기슭을 돌아보기로 했다.

금오산 기슭 골짜기에 소나무가 숲을 이루었다. 솔숲 아래 계곡이 흐른다. 계곡을 건너 채미정으로 가는 길목에서 바위에 새긴 시 한 수를 보았다.

‘오백년 도읍지를 필마로 돌아드니/산천은 유구하되 인걸은 간 데 없네/어즈버 태평연월이 꿈이런가 하노라’

고려 말부터 조선 초까지 살다 간 길재의 유명한 시다. 길재는 성균관 박사를 지낸 뒤 문하주서(고려시대에 문하부에 속하여 문서 또는 기록을 맡아보던 종칠품 벼슬)에 올랐다.

고려 조정에서 일했던 길재는 고려 왕조가 망하고 조선 왕조가 들어서자 두 왕조를 섬길 수 없다며 벼슬을 버리고 고향인 구미에 내려와 은거했다.

그의 이름 앞에는 잘 알려진 ‘야은’이라는 호가 이름과 하나처럼 붙어 다니는데, 그는 ‘야은’이라는 호 이외에 ‘금오산인(金烏山人)’으로도 불렸다.

조선시대 영조 임금 때인 1768년 길재의 뜻을 기리기 위해 채미정을 지었다. 채미정의 ‘채미’는 중국 백이와 숙제의 고사에서 따온 것이다. 주나라 무왕이 은나라를 누르고 주 왕조를 세우자 백이와 숙제 형제는 주나라의 땅에서 나는 곡식을 먹지 않겠다며 수양산에 들어가 고사리를 캐먹다 굶어 죽었다는 옛 이야기다.

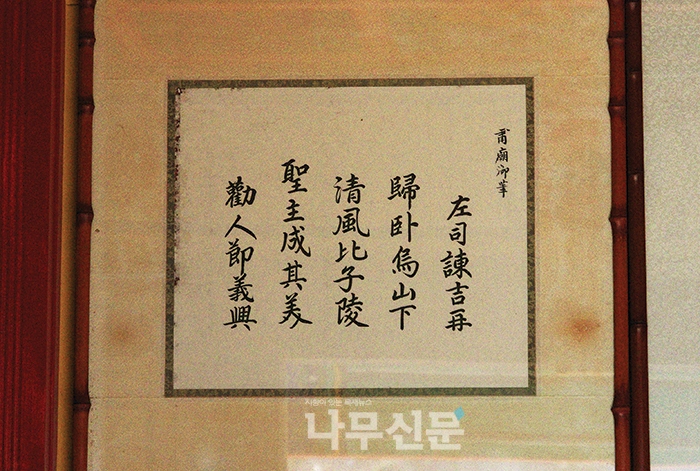

채미정 안에 있는 경모각에는 조선시대 숙종 임금이 길재의 충절을 기리며 남긴 시 한 편이 걸려 있다.

초가집과 바람개비주크박스

채미정에서 나오는 길에 다리 옆 단풍나무를 보았다. 단풍잎이 가지에 매달린 채 말라 검붉은 마른 잎이 되었다. 봄 여름 가을 생명의 기운을 품고 잎사귀를 빛나게 했던 수액의 흔적마저 지워진 마른 잎이 처연하다.

계곡 옆에 난 길을 따라 저수지로 내려가다가 뒤를 돌아보았다. 우뚝 솟은 금오산이 보였다. 마른 잎 움켜쥔 단풍나무와 채미정 경모각에서 보았던 길재의 초상이 겹쳐진다.

금오랜드 앞 백운교를 건너면서 저수지 둘레에 난 길을 걷기 시작했다. 그 길에 금오산올레길이라는 이름을 붙였으나 그냥 금오산저수지 둘레를 도는 산책길이다. 저수지 둘레를 한 바퀴 도는데 다 해야 2.6㎞ 정도 밖에 안 된다.

오리배를 타는 유선장이 보인다. 겨울이라 오리배는 탈 수 없었다. 유선장 건물을 지나 의자가 놓인 쉼터에 도착했다. 먼저 온 사람들이 의자에 앉아 이야기를 나눈다.

난간 앞에 서서 얼어붙은 저수지를 바라보았다. 저수지 가운데 얼음이 녹아 물결이 찰랑거린다. 반짝이는 물결을 보고 있는데, ‘쩌적’하며 얼음 갈라지는 소리가 들린다. 영하의 날씨 가운데 든 따듯한 날 하루 햇살에 얼어붙은 저수지가 숨을 쉬나보다.

봄 같은 걸음으로 도착한 곳은 경상북도환경연수원이었다. 사실 경상북도환경연수원이라는 딱딱하고 사무적인 이름 때문에 그냥 지나칠 생각이었는데, 금오산올레길이 짧아서 한 번 들러보기로 한 것이다.

입구를 지나 안으로 들어가면 연자방아, 마차, 맷돌 등 옛날에 쓰던 자연친화적인 생활도구들이 여행자를 반긴다.

탄소제로교육관은 나오는 길에 둘러보기로 하고 길을 따라 더 안으로 들어간다. 자연사전시관 건물 앞에 티라노사우루스와 세 개의 뿔이 있는 트리케라톱스, 지붕을 가진 도마뱀이라는 뜻의 스테고사우루스, 착한 어미 도마뱀이라는 뜻의 마이아사우라 등 커다란 공룡 모형이 있다.

호젓한 흙길을 따라 더 깊숙하게 들어간다. 꾸미지 않은 길이 정겹다. 그런 길 옆 숲에 초가집 한 채가 자연처럼 있다.

경상북도환경연수원이 들어서기 전에 원래 이곳에 있던 초가집이다. 초가집 주변에 7가구가 살았었다. 환경연수원을 만들면서 6가구는 철거하고 이 집 한 채를 남겼다. 실제로 오랫동안 사람들이 살던 초가집 그대로다. 사람이 살지 않는 집은 추레하게 스러지기 마련인데, 흙벽 초가는 왠지 아직도 따듯해 보인다.

나오는 길에 탄소제로교육관을 들렀다. 탄소제로교육관은 다양한 체험시설을 통해 아이들이 환경보전과 자연보호에 대해 쉽게 알아볼 수 있게 한 곳이다.

교육관을 나와 건물 밖 야외전시장으로 자리를 옮긴다. 오르골을 작동시키는 풍력발전 주크박스, 태양광에너지로 작동되는 대형 피아노 등이 있다. 엄마 아빠 할머니와 함께 놀러온 아이는 태양광 피아노를 연주하고 엄마는 바람개비가 달린 풍력발전 주크박스에서 나오는 음악을 듣는다.

전망대에 오르다

초가집과 바람개비주크박스가 쉽게 잊히지 않을 것 같다. 경상북도환경연수원을 뒤로하고 걷는 길, 물 위에 놓인 데크길을 지난다. 그 길이 끝나는 곳에 ‘올레길 전망대’를 알리는 이정표가 있다. 400m 정도 산을 올라 전망대에 도착했다. 금오산과 금오산저수지가 한 눈에 들어온다.

아직 해는 하늘에 걸려 있다. 조금만 더 기다리면 해가 산 뒤로 넘어 갈 것이다. 그러면 하늘에 붉은 기운이 퍼지고 까마귀 한 마리 그 하늘을 날아가겠지! 황금빛 물든 하늘을 까마귀가 날았다던 아주 오래 전 어느 날 그 풍경을 볼 수도 있을 것 같았다. ‘산천은 유구하되 인걸은 간 데 없다’는 길재의 시처럼 금오산은 옛 금오산이되 그 풍경을 바라보는 사람은 그 동안 얼마나 많이 바뀌었을까?

해가 능선에 닿을 무렵 올라왔던 길로 다시 내려갔다. 가파른 계단을 천천히 밟으며 내려가는데 예닐곱 살 돼 보이는 아이가 씩씩거리며 계단을 올라온다. 그 뒤에 엷은 미소를 띠며 아이를 지키는 듬직한 아빠가 있었다.

저수지 제방 위에 난 길을 지나 출발했던 백운교로 걷는다. 해는 산 뒤로 숨었다. 퍼런 저녁 공기에 찬바람이 실린다.

금오랜드 앞 시내버스 정류장에서 시내로 나가는 시내버스를 기다린다. 시내버스가 언제 올지 알 수 없었다. 사위는 점점 시퍼런 보랏빛으로 물들어 간다. 가끔 빈 택시가 오갔지만 택시를 잡지 않았다. 멀리서 시내버스가 덜컹거리며 천천히 다가와 선다. 기다린 만큼 반가운 건 사람이나 버스나, 그 어떤 것이나 다 같다.

구미역 앞 시장골목으로 들어섰다. 서울 가는 먼 길, 저녁밥을 먹기에 시장골목 보다 좋은 곳은 없을 것 같았다. 어둠이 내리고 전구에 불을 밝힌 시장골목을 돌아다니다 어릴 때 옛 고향 장터에서 먹었던 음식을 만났다. 누런 코를 훌쩍거리며 아껴먹던 ‘풀빵’이 거기에 있었다. 그날 저녁은 마음 놓고 배가 부르도록 ‘풀빵’을 먹었다.

장태동

공식 직함은 기자. 그러나 사람들에게 그는 글 쓰고 사진 찍는 여행작가로 더 알려져 있다. 그 동안 온세통신, LG정유 사보에 여행 에세이를 기고했고 ‘한겨레리빙’, ‘굿데이365’ 등에 여행칼럼을 냈다. 저서로는 <서울문학기행>, <Just go 서울 경기>, <맛 골목 기행>, <명품올레 48> 등이 있다.